Ophrys miroir, une sauvegarde presque réussie

Hervé Gomila

Une orchidée très originale

L’Ophrys qu’on ne peut pas confondre

Les fleurs de l’Ophrys miroir figurent parmi les plus étranges et spectaculaires de la flore française. Toutes les pièces florales sont originales : le sépale dorsal rabattu en capuchon, les deux sépales latéraux ornés de rayures brunes, les petits pétales latéraux bruns pubescents, le champ basal1 luisant bordé de deux lamelles verticales, les deux paires de pseudo-yeux2 noirs brillants… Mais c’est le labelle trilobé qui constitue l’élément le plus remarquable de la fleur : une macule brillante bleu roi bordée de jaune occupe une grande partie du lobe central ; une abondante et longue pilosité brun rougeâtre se développe sur le bord des trois lobes. Avec de tels caractères, l’Ophrys miroir se reconnait au premier coup d’œil. Ce sont ces particularités morphologiques qui ont valu son nom à l’espèce : Ophrys miroir (Ophrys speculum Link, 1799) en référence à la macule brillante, mais aussi anciennement Ophrys cilié (Ophrys ciliata Biv., 1806) en référence à la spectaculaire pilosité du labelle.

1. Champ basal : zone située à la base du labelle des Ophrys.

2. Pseudo-yeux : petits nectaires luisants et globuleux, situés de part et d’autre du champ basal, d’aspect souvent évocateur, d’où leur nom.

L’extraordinaire adaptation au comportement d’un insecte

Pour beaucoup d’espèces d’orchidées, la pollinisation des fleurs nécessite l’intervention d’un insecte1. Chez les Ophrys, la pollinisation est essentiellement assurée par des insectes diptères et hyménoptères. L’Ophrys miroir s’est adapté au mode de reproduction de Dasyscolia ciliata, hyménoptère de la famille des Scolies, qui réunit des guêpes solitaires.

Dans un article de 1916 bien argumenté sur le plan botanique mais assez odieux sur le plan humain, M. Pouyanne2 décrit avec précision le comportement de l’insecte (sous son ancien nom de Colpa aurea) en présence de l’Ophrys miroir. Après leur émergence, les insectes mâles partent en quête de partenaires sexuels. Ils croient les trouver en présence des fleurs d’Ophrys miroir, dont l’apparence évoque plusieurs éléments de l’anatomie des Dasyscolia femelles : la macule brillante ressemble à une paire d’ailes repliées, les pétales peuvent être confondus avec les antennes, les poils du labelle de la fleur avec la pilosité de l’abdomen de l’insecte. Pour des yeux d’insectes, la duperie semble fonctionner. mais la sophistication du leurre est encore plus poussé : les fleurs émettent des composés chimiques proches des phéromones produites par les femelles réceptives3. Posé sur la fleur qu’il confond avec une partenaire, le mâle entame une pseudo-copulation, rapidement interrompue, néanmoins suffisante pour qu’il se couvre de pollen. Il déposera ce pollen sur une autre fleur, visitée plus tard, assurant la fécondation de celle-ci. Plus surprenant, H.F. Paulus4 montre que la variabilité des fleurs permet aux mâles pollinisateurs trompés de reconnaître les fleurs déjà visitées et d’éviter d’être dupé deux fois par la même. Ce comportement d’apprentissage est très efficace pour éviter l’autopollinisation des fleurs et favoriser leur fécondation croisée.

Ce dispositif fascinant ne correspond pas à une coévolution de la plante avec la guêpe. En effet, l’Ophrys ne procure aucune ressource au pollinisateur telle que du nectar ou du pollen. Il offre seulement la fausse promesse de répondre à l’instinct de production de l’insecte grâce à des stimuli visuels et olfactifs particulièrement sophistiqués.

1. Vereecken N.J., 2012 - Les clés de la pollinisation des Ophrys. In Les Ophrys d’Italie, Editors: Rémy Souche pp.36-45.

2. Correvon H. & Pouyanne M., 1916 - Un curieux cas de mimétisme chez les Ophrydées, Journal de la Société Nationale d'Horticulture de France, no 17, pp. 29–47.

3. Ayasse M., Schiestl F.P., Paulus H.F., Ibarra F. & Francke W., 2003 - Pollinator Attraction in a Sexually Deceptive Orchid by Means of Unconventional Chemicals Proceedings. Biological Sciences, Vol. 270, No. 1514, pp. 517-522.

4. Paulus, H.F., 2019 - Speciation, pattern recognition and the maximization of pollination: general questions and answers given by the reproductive biology of the orchid genus Ophrys. J Comp Physiol A 205, pp. 285–300.

Une espèce très rare en France

Des rencontres toujours exceptionnelles

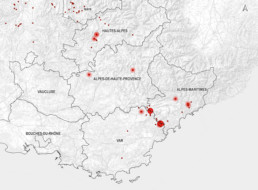

L’Ophrys miroir est une espèce sténo-méditerranéenne1 fréquente dans les secteurs ouest (péninsule ibérique), sud (Afrique du nord, Sardaigne, Sicile) et est (Grèce, Chypre et Proche-Orient) du bassin méditerranéen. Elle est beaucoup plus rare au nord (côtes françaises, mer Adriatique). Son aire de répartition est calquée sur celle de son pollinisateur. En l’absence de Dasyscolia ciliata, l’espèce est toujours rare et sporadique. C’est le cas en France où les premières mentions de l’espèce dans le sud de la France ne datent que de la fin du 19ème siècle. L’Ophrys miroir se rencontre ponctuellement dans des pelouses sèches, maquis et garrigues ouverts, généralement sous forme de pieds isolés ou de populations extrêmement réduites, souvent instables dans le temps. En Corse du sud, l’espèce est toutefois observée plus régulièrement. Cette relative abondance peut être mise en relation avec la présence de l’insecte pollinisateur sur les îles Lavezzi, à l’extrême sud de l’Ile. Les stations françaises continentales quant à elles sont probablement issues de diaspores transportées avec les vents du Sahara2. Elles se limitent aux départements de bordure du Golfe du Lion et à quelques départements d’Occitanie, d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Nouvelle Aquitaine.

Les rencontres avec l’Ophrys miroir sont toujours exceptionnelles et ne laissent pas indifférent. La rareté de l’espèce et l’extrême vulnérabilité de ses stations ont justifié sa protection en France et sa cotation EN (En danger) sur la liste rouge de la flore menacée de France.

1. Sténo-méditerranéen : qualifie un organisme dont l'aire de répartition est strictement délimitée par le contour du bassin méditerranéen.

2. Aboucaya A. et al., 2021. Atlas-catalogue de la flore vasculaire du Var. Conservatoire botanique méditerranéen de Porquerolles, Naturalia Publications (Turriers), 1184 p.

La station des gorges d’Ollioules

Les gorges d’Ollioules ont été creusées par l’écoulement d’un cours d’eau aujourd’hui intermittent, la Reppe, dans les massifs calcaires qui dominent la commune d’Ollioules, dans le département du Var. Plusieurs carrières de roches massives se sont développées dans ces massifs, tirant profit de la qualité des affleurements calcaires. Une de ces carrières, la carrière d’Evenos, s’est développée durant quelques décennies en fond des gorges. Cette carrière a cessé son exploitation au milieu des années 1970, laissant libre un carreau rocheux totalement décapé d’environ 6.000 m², entouré de blocs et d’éboulis, et surmonté de hautes parois rocheuses.

La nature a horreur du vide. En fin d’exploitation des carrières, les surfaces rocheuses délaissées sont progressivement colonisées par des lichens et des bryophytes, végétaux dépourvus de racines. Dès qu’un sol rudimentaire se constitue grâce à ces végétaux pionniers, des plantes vasculaires parviennent à se développer. Ce sont d’abord des herbacées annuelles qui s’installent, puis des herbacées biennes et des géophytes, suivies de sous-arbrisseaux, arbustes et, plus tard, des premiers arbres. C’est une telle succession écologique qui s’est déroulée dans l’emprise de l’ancienne carrière d’Evenos, où se sont développés de remarquables peuplements d’orchidées : on dénombrait en 2009 jusqu’à 15 espèces sur le site, pour certaines en effectifs très importants. Par exemple, l’Ophrys splendide (Ophrys arachnitiformis Gren. & M.Philippe, 1860), espèce endémique du sud-est français, s’y avérait très abondant. L’Ophrys miroir a été découvert en 2000 dans ces pelouses pionnières. La grande richesse floristique de ce site contrastait avec son état de conservation très dégradé : les déjections et les dépôts illégaux de déchets, favorisés par la proximité d’une route très fréquentée, constituaient d’importants risques de dégradation. Soucieux de sa conservation, plusieurs botanistes locaux ont suivi l’espèce durant une décennie et tenté de la protéger en entourant la rosette de feuilles d’un émouvant cercle de petits cailloux. Dispositif au demeurant peu efficace mais utile pour retrouver l’espèce d’une année sur l’autre.

Une opportunité de protection inespérée

Le projet de protection de la route départementale

Les parois rocheuses instables des gorges d’Ollioules exposaient la route RDN8 et ses usagers à un risque important de chutes de blocs. Pour y remédier, le Département du Var a engagé la sécurisation de l’infrastructure, en développant un programme de stabilisation des parois rocheuses. Ce programme comprenait plusieurs dispositifs : cloutage de blocs, pose de filets plaqués, installation de filets pare-blocs… ainsi que des purges préalables des parois pour assurer la sécurité des équipes. Une aire de chantier était également prévue pour le stockage des matériaux et l’installation des aires de vie des ouvriers. Le site de l’ancienne carrière d’Evenos a été retenu pour installer cette aire de chantier, en raison de sa localisation dans la zone à traiter et de sa situation proche de la route. Les études environnementales préalables ont montré que le projet risquait de porter atteinte à plusieurs espèces végétales protégées, notamment la Lavatère maritime, le Chou de montagne et l’Ophrys de Provence, en plus de l’Ophrys miroir. Pour assurer la protection de ces espèces, plusieurs mesures ont été mises en œuvre. Tout d’abord une mesure d’évitement : le site choisi pour implanter les installations de chantier a été modifié et positionné dans les emprises d’une carrière en activité. Ce déplacement a permis d’éviter tout impact sur la station d’Ophrys miroir, ainsi qu’aux autres espèces protégées abondantes dans les pelouses sèches, les parois rocheuses et les éboulis de bas de pente de l’ancienne carrière. Ensuite des mesures de réduction : des repérages préalables dans les emprises du chantier et l’adaptation des techniques de protection ont permis de limiter les impacts sur une partie des populations d’espèces protégées. Enfin, pour compenser les dommages sur ces espèces, le Département du Var a acquis le site de l’ancienne carrière d’Evenos, en vue d’en assurer la protection grâce à un arrêté de protection de biotope. La station d’Ophrys miroir était sauvée !

La destruction de la station

C’est dans le temps de déroulement du chantier de sécurisation, durant l’automne et l’hiver 2008, que des amateurs de modélisme ont investi l’ancienne carrière d’Evenos pour se livrer à leur activité favorite. Sans autorisation aucune, ils ont décapé les sols, aplani le terrain et installé les dispositifs nécessaires pour délimiter les pistes de course pour leurs mini-bolides, avec même une petite tribune pour en admirer les circonvolutions. A l’issue de l’utilisation du site, tous les reliefs de la fête ont été laissés sur place : cônes de signalisation, pneus, bidons de carburant, chaises en plastique, petit échafaudage métallique… La visite du site au printemps 2009 s’est avérée désastreuse : la station d’Ophrys miroir scrupuleusement suivie chaque année était détruite, ainsi qu’une grande partie des pelouses à orchidées. La protection inespérée du site arrivait trop tard : l’arrêté préfectoral portant création de la zone protection de biotope n’a été signé que le 16 avril 2013.

Une étrange réminiscence

C’est au printemps 2013 que de curieuses orchidées ont été observées à l’emplacement exact de la station détruite. Ces spécimens existent encore en 2023. Il s’agit de plants hybrides entre Ophrys speculum et Ophrys arachnitiformis. Est-ce seule main de Nature ou intervention d’orchidophile nostalgique qui a permis de croiser ces deux espèces ? Le présent article n’a pas de réponse certaine à apporter. Toutefois, l’absence d’observation de l’hybride entre 2000 et 2009 dans ce secteur pourtant très prospecté et son apparition postérieure à la destruction de l’un des deux parents (l’Ophrys miroir) laissent plutôt penser à une pollinisation activement encouragée.

Provence, terre de tulipes

Hervé Gomila

Une remarquable diversité d'espèce

Combien d’espèces de Tulipes sauvages en Provence ?

De la famille des Liliaceae, les tulipes sont des espèces bulbeuses qui fleurissent en Provence durant quelques semaines entre les mois de mars et avril. Le genre Tulipa s’est diversifié en Asie centrale, principalement dans les steppes du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l’Ouzbékistan1. Depuis ce foyer d’endémisme, les espèces se sont répandues dans les zones tempérées de l’Europe du nord, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, grâce aux dynamiques naturelles de dispersion des espèces, mais aussi grâce à la diffusion des bulbes par les sociétés humaines. La Provence constitue un bastion important pour la conservation de plusieurs espèces. Celles-ci sont rattachées à trois groupes : le groupe « Oculus-solis », qui comprend trois tulipes rouges, le groupe « Australes » qui réunit deux tulipes jaunes et le groupe « Clusianae », représenté par une unique espèce. Au total, cinq espèces de tulipes, dont une regroupant deux sous-espèces, sont présentes en Provence. Les scientifiques ne sont pas tous d’accord sur la nomenclature à appliquer pour nommer les taxons : le statut d’espèces ou de variétés attribué aux différentes tulipes est encore discuté. Les descriptions qui suivent adoptent le référentiel taxonomique « TaxRef » élaboré et diffusé par le Muséum national d’Histoire naturelle.

Trois tulipes rouges

La distinction entre les trois tulipes à fleurs rouges est basée sur la forme des tépales, la couleur de la macule et la forme des étamines.

La Tulipe d’Agen (Tulipa agenensis DC., 1804) est de petite taille. Elle se reconnait à ses tépales presque égaux. Les tépales internes sont pointus, les externes un peu plus longs et très effilés à l’extrémité. La base des tépales porte une macule noire largement bordée de jaune. Cette ornementation lui doit le nom d’0eil-de-Soleil (Oculus-solis). Elle est bien présente dans le midi de la France, principalement en région PACA et dans le bassin de la Garonne.

La Tulipe de Lortet (Tulipa lortetii Jord., 1858) est un peu plus grande que la Tulipe d’Agen. Elle aussi présente des tépales presque égaux mais ils sont arrondis ou légèrement pointus à l’extrémité et pas du tout effilés. A la base des tépales, la macule noire n’est pas bordée de jaune. La petite pointe (mucron) qui prolonge l’extrémité des étamines est un critère de distinction fiable. Cette espèce est rarissime en France, où elle n’est connue que de quelques localités de la région PACA, uniquement dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.

La Tulipe précoce (Tulipa raddii Reboul, 1822) est la plus robuste des tulipes à fleurs rouges. Elle se reconnait à ses tépales très inégaux : les tépales internes arrondis sont beaucoup plus petits que les tépales externes et s’ouvrent peu. Comme pour la Tulipe d’Agen, la macule noire à la base des tépales est bordée de jaune. La Tulipe précoce est présente dans plusieurs secteurs du midi de la France : zone méditerranéenne, bassin de la Garonne et plus rarement vallée du Rhône et zone alpine.

Deux tulipes jaunes

La Tulipe des bois (Tulipa sylvestris L., 1753) est la seule espèce de tulipes à fleurs jaunes naturellement présente en France. Elle est représentée par deux sous-espèces.

La Tulipe des bois (Tulipa sylvestris L., 1753 subsp. sylvestris) est une espèce de grande taille. Ses tépales sont uniformément jaunes à l’intérieur et jaunes parfois teintés de vert à l’extérieur. La Tulipe des bois est rare dans son aire, mais on peut la rencontrer dans une grande partie de la France. Elle peut constituer localement des populations importantes.

La Tulipe australe (Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp., 1914) est de plus petite taille. Ses tépales sont jaunes à l’intérieur et le plus souvent lavés de rouge à l’extérieur. La Tulipe australe est fréquente dans les garrigues des collines et basses montagnes de la région méditerranéenne française continentale.

Une tulipe rose et blanche

La Tulipe de Perse ou Tulipe de l’Ecluse (Tulipa clusiana DC., 1804) ne peut être confondue avec aucune autre. Les tépales sont aigus, blanc pur à l’intérieur et portent une macule violette à la base. L’extérieur des tépales internes est blanc. En revanche, l’extérieur des tépales externes porte une tache rose vif très caractéristique, qui vaut parfois à l’espèce le nom de Tulipe radis. Cette espèce est très rare en France, où on ne la rencontre que très localement, principalement dans le Midi de la France,

1 : Tojibaev K. & Natalya Beshkok N., 2017 - Révision et distribution du genre Tulipa (Liliaceae) en Ouzbékistan. J. Bot. Soc. Bot. France 78, 49‑60.

Des tulipes et des hommes

De précieuses orientales

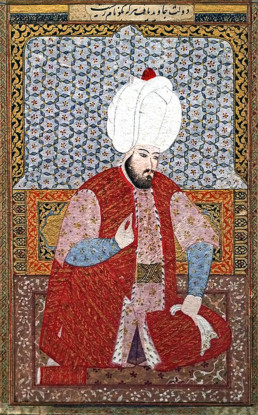

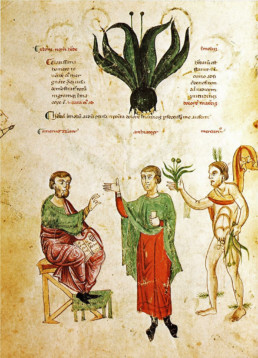

Sur notre territoire, la plupart des espèces ont été introduites. Seule la Tulipe australe est indigène. Il est admis par la plupart des auteurs que l’introduction des tulipes en Europe remonte au 16ème siècle depuis la Turquie. D’abord cultivées en Perse dès le 11ème siècle, elles ont été introduites en Anatolie par les ottomans et abondamment cultivées dans les jardins de Constantinople. L’introduction de la tulipe en Europe tient à très peu d’acteurs. Pierre Belon, modeste apothicaire auvergnat envoyé en mission au Proche-Orient ramène quelques bulbes. Un peu plus tard, Ogier Ghislain de Busbecq, ambassadeur de Ferdinand d’Autriche, découvre les tulipes dans les jardins du sultan Soliman le Magnifique. Il en ramène des bulbes qu’il confie aux jardins impériaux de Vienne. Les fleurs attirent l’attention du médecin-botaniste-horticulteur Charles de l’Ecluse, chargé de gérer les jardins. Il constitue une collection qu’il installe plus tard en Hollande, dans le jardin botanique de l’université de Leyde, où il est nommé professeur. Se développe alors un engouement historique, sorte d’hystérie collective baptisée Tulipomania où se mêlent curiosité, admiration, fascination, spéculation et frustration.

Pour certains auteurs, l’introduction des tulipes en Europe est plus ancienne. Les bulbes de tulipes auraient été introduits en même temps que les plants d’oliviers et de vignes lors de l’expansion de l’empire romain.

Que ces espèces soient des néophytes (espèces introduites après 1500) ou des archéophytes (espèces introduites avant 1500), elles ont conquis les jardins et, plus généralement, les zones cultivées, où elles se sont diversifiées. Elles constituent aujourd’hui des éléments remarquables de notre flore. Hormis la Tulipe australe, toutes les espèces sont protégées en France1.

Fleurs de la terre et du travail des hommes

A l’exception de la Tulipe australe, toutes les espèces de tulipes présentes en Provence sont inféodées aux activités humaines. Ces espèces naturellement liées aux milieux steppiques ouverts, trouvent des conditions écologiques favorables dans les parcelles cultivées (vignes,vergers, céréales…) où elles bénéficient à la fois d’un entretien des sols propice à la dispersion des bulbes et du maintien de milieux ouverts, qui évite la concurrence des arbres et des arbustes. Les tulipes sont considérées comme des espèces messicoles, plantes qui se développent strictement ou préférentiellement dans les espaces cultivés2.

1. Danton P. & Baffray M., 1995 - Inventaire des plantes protégées en France. Editions Nathan et Association française pour la conservation des espèces végétales (A.F.C.E.V), Paris et Mulhouse. 294 p.

2. Cambecèdes J., Largier G. & Lombard A., 2012 - Plan national d’actions en faveur des plantes messicoles. Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées – Fédération des Conservatoires botaniques nationaux – Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. 242 p

Heurs et malheurs des tulipes de Provence

Une réduction drastique

La régression des stations de tulipes depuis la seconde moitié du 20ième est très significative, en Provence comme dans l’ensemble du territoire national. La principale cause de l’effondrement des populations réside dans le changement des pratiques agricoles. Le recours massif aux herbicides a entraîné la destruction directe des sujets. Par ailleurs, l’intensification des cultures, avec des labours profonds s’est avérée très pénalisante pour l’espèce. L’entretien traditionnel plus superficiel des sols à la charrue et à la houe était au contraire favorable à la dispersion des bulbes de tulipes. Dans les zones en déprise, l’enfrichement des parcelles est défavorable aux tulipes, qui peuvent toutefois se maintenir à l’état végétatif de nombreuses années. Dans ce cas, la reconstitution de population reste possible. En revanche, l’artificialisation des sols par le développement des zones urbaines, des zones d’activité ou des infrastructure est délétère et entraine une disparition définitive des stations impactées.

Exemple d’une population en sursis

Dans la commune de Grasse, de très belles populations de Tulipe de Lortet et de Tulipe de l’Ecluse se maintiennent dans des versants cultivés en terrasses. Ces espaces agricoles se localisent dans les emprises d’un emplacement réservé destiné à recevoir un axe routier. Il s’agit du prolongement de la pénétrante Cannes-Grasse, une voie rapide conçue au milieu des années 1950 et en partie réalisée dans les années 1990. Pour construire cette infrastructure, les documents d’urbanisme ont réservé un emplacement de 15 ha environ, au bénéfice du département des Alpes-Maritimes. Ces emprises ont permis de maintenir un espace inconstructible dans un contexte de très forte pression urbaine. C’est dans cet espace que se développent les stations de Tulipes, avec des effectifs très élevés. Ces populations qui figurent parmi les plus importantes de la région PACA ont pu se maintenir dans ces espaces restés à l’écart de l’urbanisation. Soumis à la contestation d’associations de protection de l’environnement, le projet a connu de nombreux rebondissements : déclaration de l’intérêt public du projet en 2014 suivi de la déclaration d’expropriation en 2015, annulation des deux arrêtés par la cour administrative d’appel de Marseille en 2019, enfin, confirmation de la décision de la cour d’appel en Conseil d’État en 2021.

A l’issue de ce feuilleton, les populations de tulipes sont épargnées des projets de terrassements routiers, mais leur statut n’en reste pas moins précaire : si les terrains délivrés de l’emplacement réservé devenaient constructibles à la faveur d’une révision des documents d’urbanisme, l’avenir de ces tulipes s’avèrerait très incertain. Pour résumer : ces stations n’ont dû leur maintien qu’à la persistance d’un projet d’aménagement ancien qui n’a jamais été réalisé.

Les prairies humides méditerranéennes, un habitat en forte régression

Hervé Gomila

Des milieux naturellement peu étendus

Le relief de la région PACA est très prononcé et les côtes rocheuses sont prépondérantes le long du littoral. A l’est du delta du Rhône, les petits fleuves côtiers s’écoulent dans des bassins versants encaissés et les plaines alluviales sont le plus souvent cantonnées aux basses vallées, à proximité des embouchures.

Ces rares plaines littorales ont été longtemps considérées comme insalubres et délaissées par les activités humaines. L’agriculture s’est progressivement développée dans ces terrains proches de la nappe phréatique. Les activités pastorales extensives ont favorisé le développement de prairies humides, entretenues jusqu’à une époque récente1. Rares en contexte méditerranéen, ces prairies constituent des biotopes frais et humides, attractifs pour des espèces réfractaires à l’aridité du climat. L’originalité de la flore et l’abondance d’espèces rares dans ces prairies ont depuis longtemps retenu l’attention des botanistes, qui ont multiplié les prospections depuis le 19ème siècle, dans les départements du Var et des Alpes-Maritimes2.

Le paysage de ces agrosystèmes a été profondément modifié au cours des dernières décennies. La déprise agricole a conduit à l’abandon de nombreuses exploitations, recolonisées par des friches ou des boisements pionniers de Frênes. Mais c’est surtout le développement important de l’urbanisation qui a artificialisé et fragmenté ces milieux. Au fond du golfe de St-Tropez, la transformation du paysage dans la plaine de la Giscle est un très bon exemple de cette évolution.

1. Lavagne A. & Moutte P., 1974 - Feuille de Saint-Tropez - Q23 - au 1/100000e . Bull. Carte Végét. Provence & Alpes Sud I, 3-43.

2. Behou-Pierini F., Dental C., Diadema K., Laurent D., Kulesza V., Menetrier F., Motta L., Offerhaus B. & Salanon R., 2013 - Sauvegarde par acquisition foncière – Ville d’Antibes – CEN PACA – de parcelles des « Prairies de la Brague », site d’intérêt patrimonial majeur Riviera Scientifique, 97, 31-44

La transformation radicale d'une plaine inondable

A propos de la basse vallée de la plaine de la Giscle, les Camus père et fille1 écrivaient en 1912 : « les alluvions de la grande et belle plaine de Grimaud ont permis l’établissement d’une florule particulière qui se continue dans la partie inférieure des vallées et sur les bords des rives des torrents qui s’y réunissent ».

La plaine de la Giscle et son prolongement dans la vallée de la Mole ont été longtemps dominés par l’agriculture, principalement des vignes et des prairies fauchées et pâturées. Les zones naturelles se cantonnaient au niveau des secteurs les plus humides : proximité des cours d’eau, sols gorgés d’eau près des remontées de la nappe, lagunes proches de l’estuaire… Les parcelles agricoles, drainées par des réseaux de canaux, composaient un paysage très ouvert et peu boisé. C’est à la fin des années 60 que l’environnement s’est profondément modifié. Le cordon dunaire et les marais littoraux associés à l’estuaire de la Giscle ont laissé place à la cité lacustre de Port-Grimaud, inaugurée en 1966. Au cours des décennies suivantes, de vastes surfaces ont été artificialisées par l’extension des zones urbanisées et des zones d’activités, au détriment des espaces naturels et des espaces agricoles. Les infrastructures de transport ont contribué à fragmenter et cloisonner l’espace. Dans le même temps, des boisements pionniers à Frêne et des friches se sont développé dans les zones en déprise agricole.

Au paysage agricole ouvert s’est substitué un paysage très morcelé, dans lequel l’activité agricole ne se maintient que par taches, entre des zones artificialisées et des boisements de reconquête. Les zones humides ont pour la plupart été drainées et les prairies humides ne s’observent plus que dans de petites parcelles.

Camus E.G. & Camus A., 1912 - Florule de Saint-Tropez et de ses environs immédiats, Librairie Paul Lechevalier, Paris, 38 p.

De remarquables reliques

Malgré cette évolution qui a réduit et banalisé les habitats naturels, des stations d’espèces remarquables parviennent à se maintenir dans les prairies humides et les bords de ruisseaux. L’une des espèces les plus emblématiques de ce patrimoine est la Nivéole élégante (Leucojum pulchellum). Très précoce, elle débute sa floraison dès le mois de janvier.

Cette espèce bulbeuse croit en touffes plus ou moins denses. Les tiges sont accompagnées de feuilles basales linéaires vert sombre, glabres et luisantes. Elles portent des inflorescences terminales, qui regroupent 2 à 4 fleurs pendantes à l’aisselle d’une spathe à deux valves soudées. C’est une espèce liée aux milieux humides : prairies humides, bords des ruisseaux et lisières de ripisylves dans la région méditerranéenne.

La Nivéole élégante a été longtemps considérée comme une sous-espèce de la Nivéole d’été (Leucojum pulchellum), plante de plus grande taille, plus tardive et à tépales devenant légèrement translucides à maturité.

La Nivéole élégante est une espèce endémique de l’ouest du bassin méditerranéen. Son aire de répartition est morcelée. Elle comprend plusieurs des îles tyrrhéniennes (Baléares, Corse, Sardaigne et Ile de Porquerolles) et quelques stations continentales (départements du Var et des Alpes-Maritimes en France, nord-est de l’Algérie où elle est a été récemment découverte1). L’espèce ayant été cultivée par endroits, son indigénat est localement contesté en France : certaines de ses stations correspondent vraisemblablement à la naturalisation de plants échappés de jardins, notamment dans les Bouches-du-Rhône2, et peut-être dans les Alpes-Maritimes3.

Dans les mêmes milieux, les généreuses inflorescences du Narcisse à bouquets (Narcissus tazetta) apparaissent en même temps que la Nivéole. Au fil des saisons, Botaniste recherchera plusieurs espèces remarquables dans les prairies humides de la presqu’île de St-Tropez, par exemple l’Aristoloche pâle (Aristolochia pallida), l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), le Sérapias négligé (Serapias neglecta), la Linaire de Grèce (Kickxia commutata), l’Oenanthe globuleuse (Oenanthe globulosa) ou l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistulosa).

1. Saci A., Boussaada Z., Hamel T. et G. De Bélair G., 2013 - Première observation d’une endémique tyrrhénienne (Leucojum aestivum subsp. pulchellum, Amaryllidaceae) sur le continent africain (Algérie). Fl. Medit. 31: 123-128

2. Pavon D. & Pires M., 2020 - Flore des Bouches-du-Rhône, Naturalia publications, Turriers, 351 p.

3. Salanon R., Kulesza V. & Offerhaus B., 2010 - Memento de la flore protégée des Alpes-Maritimes. ONF, Editions du Cabri. 319 P.

De mesures de protection partielles

Les principaux noyaux de population de la Nivéole élégante sont répartis dans le département du Var, notamment dans les zones humides du plan de la Garde (Le Pradet), de Macany (Hyères), de la plaine des Maures (Les Mayons, Le Cannet des Maures) et la presqu’île de St-Tropez (Ramatuelle, Cogolin, Grimaud, la Mole). En raison de sa rareté et de la vulnérabilité de ses habitats, la Nivéole figure parmi les espèces à plus fort enjeu de conservation de la région PACA1. Elle est protégée en France (sous le nom de taxon « Leucojum aestivum »).

Quelques populations de l’espèce se trouvent dans des espaces qui bénéficient d’une protection règlementaire forte : Arrêté de protection de biotope des anciens Salins de St-Tropez, cœur du Parc national de Port-Cros et Réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures. Dans le Plan de la Garde, elle bénéficie d’une protection par maîtrise foncière (Espaces naturels sensibles du département du Var). L’essentiel des stations se trouve toutefois dans des espaces totalement dépourvus statuts de protection règlementaire.

1. Le Berre M., Diadema K., Pires M., Noble V., Debarros G., Gavotto O., 2017 - Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Rapport inédit, CBNMed, CBNA, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 30 pages + annexes.

Flore vernale, un Perce-neige insulaire

Hervé Gomila

Une vernale de sous-bois

En hiver, les arbres caducifoliés sont dépourvus de feuilles et les sous-bois bénéficient d’un éclairement important. Plusieurs espèces bulbeuses profitent de cette luminosité et se développent dès que la durée du jour commence à s’allonger. Le Perce-neige (Galanthus nivalis L.) est l’une de ces géophytes1 vernales. Dans le sud-est de la France, il fleurit dès le début du mois de février. Avec sa fleur unique suspendue à l’extrémité de petites tiges penchées, il est très facile à reconnaitre.

Les fleurs sont composées de 6 tépales libres. Les 3 tépales internes sont courts et échancrés, blancs, et maculés d’une tache rayée verte. Les 3 tépales externes sont plus longs, arrondis au sommet et totalement blancs. Les fleurs s’épanouissent au soleil et se rétractent lorsque la lumière décroit. Deux feuilles glauques légèrement pliées accompagnent chaque tige.

1. Géophyte : espèce qui traverse la saison froide grâce à des organes végétatifs protégés par le sol (bulbes, rhizomes, ou tubercules).

Des peuplements médio-européens

On peut s’étonner de trouver un article sur le Perce-neige dans ces pages dédiées au domaine méditerranéen. En effet, cette délicate Amaryllidacée est réputée réfractaire aux climats chauds et secs. Elle se rencontre surtout dans les bois frais et dans les prairies humides de l’Europe de l’ouest et de l’Amérique du nord. Sa présence en Provence surprend. Elle n’y a été découverte qu’en 1961 dans le massif du Tanneron1. Un petit territoire situé à la limite des départements du Var et des Alpes-Maritimes concentre la plus grande partie des stations de la région Sud2. Pour l’admirer dans le sud-est de la France, Botaniste provençal se rendra dans les ripisylves3 de la basse vallée de la Siagne.

La Siagne est un petit fleuve côtier alimenté par les résurgences du karst des Préalpes. Les eaux sont claires et bien oxygénées. Elles restent abondantes et fraîches, même en été. Grâce aux forêts galeries et à l’écoulement de ces eaux fraiches, des biotopes tempérés se maintiennent dans les fonds de vallées. Ces situations sont rares en contexte méditerranéen. Elles ont offert des refuges à la flore lors des grands épisodes d’alternance climatique, notamment lors du réchauffement qui a suivi la dernière période glaciaire. Grâce à ces refuges, des forêts de Charme (Carpinus betulus) très originales ont pu se maintenir dans les vallons frais du Tanneron et de l’Esterel4,5. Le Perce-neige est une des espèces caractéristiques de ces Charmaies résiduelles qui compte nombre d’autres raretés d’affinité médio-européennes et balkaniques. Ces enclaves tempérées en contexte méditerranéen aride illustrent le phénomène d’insularisation écologique6 qui est l’un des concepts développés par l’écologie du paysage.

Poirion L., 1963 - Présence du Galanthus nivalis L. dans l'extrême Sud-Est - Le Monde des plantes, n°338, 9. Salanon R., Rebuffel G. & Wagenheim P., 2005 - Le Perce-neige (Galanthus nivalis L.) dans les gorges inférieures de la Siagne ( Var et Alpes Maritimes), Riviéra scientifique n° 89, p. 59- 76. Ripisylves : forêts galeries qui bordent les berges des cours d'eau. Loisel R. 1976. - La végétation de l'étage méditerranéen dans le sud-est continental français. Thèse 3ème cycle, Doc. Univ., Université d'Aix-Marseille III, 384 p. Barbero M. & Loisel R., 1974 - Carte écologique des Alpes au 1/100.000 feuille de Cannes (Q22). Documents de cartographie écologique 14, p. 81-99 MacArthur R. H. & Wilson E. O, 1967 - The Theory of Island Biogeography. Princeton, N.J. Princeton University Press, 203 p.

Un autre candidat au Moly

Dans un post précédent, la question de l’identité du Moly était évoquée. Il s’agit de cette plante offerte par Hermès à Ulysse pour contrecarrer les sorts de Circé. Le Perce-neige coche toutes les cases pour endosser ce rôle. Effectivement, elle est très difficile à «arracher pour les mortels», car le bulbe est profondément enterré. De plus, avec leurs pétales blancs, les fleurs « ressemblent à du lait ». Enfin, le bulbe contient de la Galanthamine. Cette substance contrecarre les effets de l’atropine, alcaloïde qui serait à la base des poisons de Circé1,2. Mais la Galanthamine est également produite par les Nivéoles. Nivéoles et Perce-neiges sont génétiquement très proches. Les deux plantes ont été longtemps confondues, jusqu’à ce que Linné attribue à chacune un nom de genre. Pour ce qui est du Moly, Galanthus et Leucojum ne sont pas encore départagés et le débat n’est pas définitivement clos.

1. Plaitakis A. & Duvoisin RC, 1983 - Homer’s Moly identified as Galanthus nivalis L. : physiologic antidote to Stramonium poisoning. Clin Neuropharmacol 6, p. : 1-5.

2. Lee M.R., 1999 - The Snowdrop ( Galanthus nivalis) : From Odysseus to Alzheimer. Proc R Coll Physicians Edinb 29, p. : 349-352.

Flore vernale, le plateau de Pertusato

Hervé Gomila

Dans un hot-spot de biodiversité

Le bassin méditerranéen est l’un des principaux foyers de biodiversité de la planète. Mais c’est aussi une des régions du monde où les écosystèmes sont soumis aux plus fortes pressions environnementales. La présence de très nombreuses espèces endémiques et la disparition très importante des écosystèmes d’origine ont conduit à faire figurer le bassin méditerranéen parmi les 34 points-chauds (hot-spot)1 de biodiversité que compte la Terre. Dans ce hot-spot méditerranéen, on compte 12 zones à très grande biodiversité2. Et parmi ces 12 zones figure la Corse, avec les autres îles de la mer Tyrrhénienne.

La Corse présente une extraordinaire diversité de milieux et sa flore est très riche en espèces endémiques ou à aire de répartition réduite. Les zones naturelles situées à l’extrême sud de l’île forment un ensemble des plus originaux. Les granites littoraux et le très singulier plateau calcaire de Pertusato abritent un grand nombre d’espèces végétales très rares. De ce fait, Botaniste ne se lasse jamais d’arpenter ces milieux pour découvrir des espèces fugaces et discrètes, dont certaines ne se laissent observer qu’en hiver.

1. Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Da Fonseca, G.A., & Kent, J., 2000 - Biodiversity

hotspots for conservation priorities. Nature, 403(6772), 853-858.

2. Vela E., 2017 - De l’inventaire de la biodiversité aux priorités de conservation dans le hotspot du bassin méditerranéen :

peut-on combler les déficits de connaissance ? HDR, Université de Montpellier, 62 p.

hotspots for conservation priorities. Nature, 403(6772), 853-858.

Un très curieux Arum

C’est en hiver que fleurit l’Ambrosinie de Bassi (Ambrosina bassi). Cette petite plante de la famille des Aracées est endémique de l’ouest du bassin méditerranée. Son aire de répartition est centrée sur la Sardaigne et s’étend au sud de la Corse, à la Sicile, au nord de la Tunisie et au nord de l’Algérie.

Un court rhizome tubéreux émet 2 à 4 feuilles ovales étalées sur le sol. Ces feuilles de couleur vert vif sont parfois maculées de brun. Au milieu des feuilles, l’inflorescence se développe est elle aussi au niveau du sol car elle est portée par un pédoncule très court. Cette inflorescence qui a la forme d’une petite outre s’avère très originale. Une spathe1 enroulée sur elle-même et prolongée par un long bec forme une cavité découpée en deux loges. La loge inférieure contient 8 à 12 fleurs mâles, réduites à des étamines ; la loge supérieure contient quant à elle une unique fleur femelle. Avec une telle disposition, la rencontre entre les grains de pollen et l’ovaire est peu probable et nécessite l’intervention d’un agent pollinisateur. Ce système est très efficace pour éviter l’auto-fédondation, mais il est peu performant : le taux de fructification est faible en milieu naturel 2. Quant à l’identité de l’invertébré pollinisateur, des doutes subsistent encore à ce jour3.

L’espèce est protégée en France, où elle n’est présente que dans le sud de la Corse. Héliophile peu exigeante vis-à-vis du sol, elle montre une bonne résilience aux perturbations qui favorisent l’ouverture des milieux notamment le pâturage, le débroussaillage des bords de pistes et de voies routières ou les incendies de forêt.

Spathe : désigne la membrane qui entoure l'inflorescence chez certaines espèces (notamment les espèces de la famille des Aracées) Paradis G., Hugot L. & Pozzo Di Borgo M.-L., 2007 - Précisions sur la chorologie de l’espèce protégée Ambrosina bassii (L.) (Araceae) en Corse. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, N.S., t. 38 : 81-104. Quilichini A. & Giberneau M., 2014 - Leurre et chaleur : la pollinisation par duperie chez les Aracées. Santori 31, 34-43

Toute première orchidée

La Gennarie à deux feuilles (Gennaria diphylla) fleurit dès le mois de janvier dans les maquis du sud de la Corse. Cette orchidée peu visible est très facile à identifier. Deux feuilles luisantes alternes embrassent la base de la tige ; la feuille inférieure est nettement plus grande que la feuille supérieure. La hampe florale porte de nombreuses petites fleurs vert-jaune. En raison de sa couleur, l’espèce est très discrète et se distingue difficilement de la végétation environnante. C’est sans doute pour cela que sa présence en Corse n’a été avérée que tardivement : la Gennarie à deux feuilles n’a été identifiée qu’en 19651 et sa répartition a été précisée par des travaux récents2,3,4. Cette espèce endémique de l’ouest du bassin méditerranéen et de la Macaronésie est protégée en Corse.

1. Vivant J., 1965 - Gennaria diphylla (Link) Parl., Orchidée nouvelle pour la Corse, Bulletin de la Société Botanique de France, 112:7-8, 458-461.

2. Gamisans, J., Jeanmonod D., 1993 - Catalogue des plantes vasculaires de la Corse (Ed. 2). Annexe n° 3. In D. Jeanmonod & H.-M. Burdet (éd.), Compl. Prodr. Fl. Corse. Conserv. et Jard. bot. Genève, 258 p.

3. Paradis G., Delage A., Hugot L. & Pozzo di Borgo M.L., 2007- Contribution à la connaissance de la chorologie de l’espèce protégée Gennaria diphylla (Link) Parl. (Orchidaceae) en Corse. Bull. Soc. bot. Centre Ouest 38: 113-138.

4. Schatz B., 2017 - Les orchidées de l’île de Cavallo (archipel des Lavezzi, Corse) : une surprenante abondance de

l’espèce protégée Gennaria diphylla. In: Ecologia mediterranea, tome 43 n°2, pp. 159-170.

Deux Crocus presque jumeaux

Nettement plus colorées que celles des deux espèces précédentes, les fleurs des Crocus égayent très tôt les rocailles et les maquis ouverts. Le Crocus nain (Crocus minimus) est une espèce endémique abondante en Sardaigne et fréquente dans le sud de la Corse, surtout à basse altitude. Il ressemble beaucoup à un autre crocus cyrno-sarde, le Crocus de Corse (Crocus corsicus), plus fréquent au nord de l’île à des altitudes plus élevées. Les fleurs de ces crocus sont violacées et ornées à l’extérieur de veines ramifiées violet sombre. Elles présentent des pièces reproductrices de couleur vive, jaune, orange ou vermillon. Les critères de distinction entre les deux espèces sont faciles à observer. Ils reposent sur la couleur et la taille des anthères, la couleur et la forme des stigmates, l’épaisseur des feuilles et la forme de la spathe. Ces critères s’avèrent toutefois très variables et difficiles à évaluer dans les zones où les deux espèces cohabitent. Cette variabilité indique une probable parenté entre ces deux espèces.

Flore vernale, la Côte bleue

Hervé Gomila

Dans les garrigues ouvertes

Le mois de janvier est un moment propice pour découvrir la flore très originale de la Côte Bleue. Il s’agit de la façade maritime de la chaîne de l’Estaque (ou de la Nerthe), massif calcaire qui délimite le nord de la rade de Marseille. Avec le massif des Calanques, la chaîne de l’Estaque forme le cadre littoral rocheux des Bouches-du-Rhône. Ces émergences calcaires contrastent avec le littoral sableux qui caractérise la plus grande partie des rivages du Golfe du Lion.

L’extrémité ouest de la chaîne de l’Estaque a été en partie artificialisée par les activités industrielles et par l’extension des zones urbanisées. De vastes espaces à vocation plus naturelle subsistent toutefois dans les collines. Les garrigues à Chêne kermès, Ciste blanc, Romarin et Ajonc de Provence alternent avec des bosquets de Pin d’Alep rescapés des derniers feux et avec des pelouses. Ces pelouses développées sur des sols argilo-sablonneux s’assèchent rapidement dès la fin du printemps. L’aridité du biotope est un élément très contraignant pour la flore. Beaucoup d’espèces sont adaptées à ces conditions grâce à des rythmes biologiques particuliers. Elles se développent fugacement durant l’hiver et le début du printemps et traversent la saison sèche sous des formes de résistance : des graines, pour les espèces annuelles, ou des bulbes enterrés pour les espèces bulbeuses. Deux espèces bulbeuses très précoces motivent l’intérêt des botanistes dès le début de l’année.

Un ail très discret

On trouve en abondance dans ces pelouses une espèce d’ail de très petite taille : l’Ail petit-moly (Allium chamaemoly). Ses feuilles planes et le plus souvent ciliées sur les bords sont étalées sur le sol. Elles entourent une inflorescence compacte de une à vingt fleurs qui dépassent à peine la surface du sol. Contrairement aux apparences, l’espèce n’est pas dépourvue de tige : celle-ci est très courte et hypogée1. Les fleurs sont composés de 6 tépales blancs unis portant une nervure médiane verte ou rougeâtre. Les fleurs sont fugaces et laissent rapidement place à des fruits globuleux portés par des pédoncules courbés. L’Ail petit-moly est endémique du bassin méditerranéen. Il est peu fréquent mais présent dans toute la zone méditerranéenne française. Il est visible dans des pelouses sèches à basse altitude, où il fleurit entre les mois de décembre et de mars.

Le nom de « chamaemoly », choisi par Linné2 signifie « petit Moly ». Le Moly désigne une plante sacrée citée dans l’Odyssée d’Homère, dont l’identifié botanique fait encore débat. Le récit relate que Hermès confie le Moly à Ulysse pour braver les sorts funestes de l’empoisonneuse Circé. Hermès arrache de terre cette plante « dont la racine est noire et la fleur semblable à du lait ». Il est précisé qu’il « est difficile aux hommes mortels de l’arracher mais les Dieux peuvent tout ». Basé sur cette maigre description d’Homère et sur les vertus médicinales présumées attribuées à cette plante, plusieurs hypothèses ont été avancées pour identifier le Moly. Après l’Ail noir (Allium nigrum), la Rue de Syrie (Peganum harmala) ou le Perce-neige (Galanthus nivalis), c’est la Nivéole d’été (Leucojum aestivum) qui parait le candidat le plus solide d’après les travaux de Suzanne Amigues à partir des écrits de Théophraste3.

Sans vertus médicinales connues, le modeste Allium chamaemoly est une espèce rare protégée en France.

Hypogée : au dessous de la surface du sol Carl von Linné est le naturaliste suédois qui a généralisé la nomenclature binomiale (Genre-Espèce) au 18ième siècle pour nommer et classer les espèces. Amigues S. Des plantes nommées moly. In: Journal des savants, 1995, n° pp. 3-29

Une très rare Gagée

Le massif de la Nerthe fait depuis longtemps l’objet de très nombreuses explorations botaniques. Sa flore peut être considérée comme très bien connue. Aussi, la découverte d’une espèce nouvelle de Gagée pour la flore française par Henri Michaud et Jean-Pierre Roux a fait sensation en 19974. Cette espèce a d’abord été reconnue comme la Gagée de Mauritanie (Gagea mauritanica), espèce endémique de l’ouest du bassin méditerranéen. Des observations plus poussées de ces populations ont conduit à décrire une espèce nouvelle, la Gagée des Pouilles (Gagea apulica), connue à ce jour uniquement dans les Bouches-du-Rhône et dans les Pouilles, en Italie.

La Gagée des Pouilles s’identifie grâce à des critères faciles à observer : des feuilles basales planes de couleur vert-jaune, de nombreuses feuilles rudimentaires issues de bulbilles, des fleurs peu nombreuses portées par un pédoncule à longs poils laineux, des tépales un peu pincés à l’extrémité, un long style égalant ou dépassant les étamines. Sa période de floraison très précoce et la localisation de ses stations dans les zones proches du littoral calcaire des Bouches-du-Rhône limitent les risques de confusion avec les autres espèces de Gagées.

Il est surprenant que la Gagée des Pouilles n’ait pas été identifiée plus tôt, dans ce secteur très prospecté. Elle passe toutefois facilement inaperçue en raison de sa floraison précoce, fugace et irrégulière. Il est pas impossible que les mentions anciennes de Romulea columnae, espèce jamais retrouvée sur la Côte bleue, correspondent en réalité à des rosettes de feuilles de Gagée.

En raison de sa découverte récente, cette espèce ne figure pas sur les listes d’espèces protégées, établies en 1995 pour la France et le 1994 pour la région PACA. L’enjeu de conservation de la Gagée des Pouilles est toutefois évalué comme très fort en raison de sa rareté et de son aire de répartition très restreinte5.

4. James Molina et al., 1998. Gagea mauritanica Durieu (Liliaceae), espèce nouvelle pour la flore française. Société Linnéenne de Lyon, 67-3, pp. 77-78

5. Le Berre M. et al., 2017. Hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore en région Provence-Alpes-Côte[1]d’Azur. Rapport inédit, CBNMed, CBNA, Région PACA.

Flore vernale, la Plaine des Maures

Hervé Gomila

Sur les grès humides

Au commencement de l’année, le timide rallongement de la durée du jour aiguise l’impatience du botaniste. Dans le Midi de la France, les premières prospections botaniques peuvent être consacrées à l’observation de la flore très précoce de la Provence cristalline1. Dans cet ensemble, la Plaine des Maures constitue un très haut lieu de la biodiversité provençale.

Le paysage se présente comme une mosaïque de zones naturelles et de zones agricoles. Les pinèdes de Pin parasol alternent avec des bosquets de Chêne liège, des maquis, des vignobles et des affleurements de grès imperméables. Durant l’automne et l’hiver, l’eau des pluies saisonnières ruisselle sur les dalles rocheuses et s’accumule dans des mares peu profondes. Ces réseaux hydriques s’assèchent dès la fin du printemps, lorsque les pluies se font rares. La singularité de ces biotopes réside dans l’alternance d’une phase inondée durant la saison fraîche et d’une phase asséchée durant la saison chaude. Ces conditions écologiques sont très contraignantes pour la flore. Les espèces doivent s’adapter à cette succession de phases aquatiques et de phases terrestres arides. Ces adaptations se traduisent en particulier par la très petite taille des individus, et par des cycles de vie très brefs. On y observe des groupements de plantes naines éphémères qui se succèdent durant les six premiers mois de l’année.

1. Par opposition à la Provence calcaire, la Provence cristalline désigne la région géologique qui correspond aux massifs anciens de la Provence : massifs métamorphiques et granitiques des Maures, de l’Esterel et du Tanneron, ainsi que la dépression permienne.

Minuscules fougères

L’hiver est la pleine saison de fructification de l’Ophioglosse du Portugal (Ophioglossum lusitanicum). Cette fougère naine se reconnait à ses deux types de frondes2 juxtaposées : une fronde fertile, accompagnée d’une ou deux frondes stériles. La fronde fertile est réduite à un pédoncule qui porte un épi de sporanges3 disposés par paires. Les frondes stériles sont lancéolées, concaves et dressées à côté de la fronde fertile. C’est une espèce localement abondante sur les sables humides, en bordure de petites cuvettes ensoleillées. Hormis en Corse et dans les massifs cristallins de Provence, elle est rare en France. L’Ophioglosse du Portugal est protégé en région PACA et en ex-région Languedoc-Roussillon.

C’est dans ces mêmes milieux que se développe le très discret Isoète de Durieu (Isoetes durieui). Il est difficile de reconnaitre une fougère dans cette plante minuscule. Les frondes sont filiformes et rassemblées en une petite touffe qui dépasse peu la surface du sol. Dans le sol, elles sont groupées en une sorte de petit bulbe. La fructification est très peu visible car elle se déroule dans le sol, à la base des frondes. Plusieurs autres espèces d’Isoètes sont présentes dans les régions méditerranéennes de France. Toutes ces espèces sont protégées en France.

L’Isoète de Durieu et l’Ophioglosse du Portugal sont caractéristiques des zones humides temporaires méditerranéennes oligotrophes4. Ces habitats naturels ne s’observent que sur les substrats acides des régions à climat méditerranéen. Ces zones humides sont très vulnérables car elles dépendent de la conservation de conditions écologiques très particulières. Elles sont très sensibles à toute modification du biotope comme la réduction de la pluviométrie, la modification des écoulements, le comblement des mares ou les apports de matière organique.

2. Les frondes désignent chez les fougères les organes végétatifs analogues aux feuilles des végétaux supérieurs

3. Les sporanges sont des vésicules qui produisent et contiennent les spores

4. "0ligotrophe" désigne un milieu pauvre en éléments minéraux nutritifs

Premières gagées

Parmi les premières espèces à fleurs qui apparaissent en hiver dans la Plaine des Maures, la Gagée de Bohème (Gagea bohemica) est l’une des plus précoces. Elle s’épanouit entre les mois de janvier et mars, parfois même dès le mois de décembre.

La détermination des différentes espèces de gagées est réputée difficile, sans doute parce que la plupart des espèces offrent des fleurs à 6 tépales5 jaunes, très ressemblantes d’une espèce à l’autre. La Gagée de Bohème est toutefois facile à identifier : les feuilles basales filiformes qui accompagnent l’inflorescence souvent très courte permettent de reconnaitre facilement cette espèce très précoce.

La Gagée de Bohème se rencontre dans les zones rocailleuses de nombreux massifs du sud de la France et de la Corse. Comme la plupart des espèces de Gagées, elle est protégée en France.

5. Lorsque les pétales et les sépales sont très ressemblants, on peut parler de tépales pour désigner les pièces florales